新しいサイトのURLは以下です (HTTP専用でアクセス可能):

どなたでも現在のページで引き続き内容をご覧いただけます。

内容は同じです。1時間の余裕がありますので、このままお楽しみください。

|

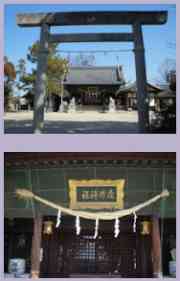

藤井神社は六ヶ村を集約する横根郷一帯の氏神として明治5年郷社に指定されるなど盛況を極めた神社です。 また、文化財に指定された社宝瓶子があり、三番叟、山車などもあります。 以下歴史や境内など御案内します。 |

| 境内案内 |

| 藤井のいわれ |

| 祭神 |

| 社宝 瓶子 |

| 山車 |

| 三番叟 |

| 例大祭 |

| 巫女神楽 |

| 月次祭 |

| 初宮参り |

| 社叢(しゃそう)・・鎮守の森 |

| 大府市誌の藤井神社 |

藤井神社の歴史や祭り尾張の国は大府の横根に、藤井神社ありと聞こえていました。今で言えば、愛知県大府市横根町のことです。 ここに横根藤井神社があります。 「藤井」というのは、藤の木のある井戸という意味です。藤の木のある井戸で藤井ですから、昔の人も結構略語を使っていたのですね。 大府という地名の起こりはその昔、この地を治めていた高官七津大夫という人を、「大夫(たゆう)さま」と言っていましたが、ここから「大夫」、「大符」となり、「大符村」、「大府町」、「大府市」となってきたのです。 尾張の国は、かつての日本の地方行政区分だった令制国の一つです。 尾張国は、織田信長や豊臣秀吉といった大物武将を出し、織田信長や豊臣秀吉の領土に入りました。 大府市の中では神社として横根の藤井神社は大きな方です。 境内左手には、専用の餅投げ台が設置されているほどです。 祭りともなれば、立派な山車が勢ぞろいし、古式ゆかしい三番叟が奉納されます。 学問の神様で知られている天神社もあります。 この天神社のお祭りとして、夏の夜には幻想的な無数のアンドンに火が灯され、子供たちの書いた絵が浮き出てくる天神祭も行われます。 横根藤井神社には県文化財指定の社宝瓶子があることや、神社庁から七等級に認められているなど、由緒ある、一人前の神社と言っても良いのではないでしょうか。 お守りや、願い事を書く絵馬はもちろんですが、地域の守り神としての藤井神社の御札や、伊勢神宮の御札も頂くことができます。 藤井神社の御朱印ももらえます。 正月ともなれば、正月飾りや神社のぼりもたち、盛大なお祭りが行われます。 七五三のお祭りも行われますし、お子様の誕生をお祝いし、健やかなご成長をお祈りする初宮参りなどもあり、横根の藤井神社は藤井神社を守る人々とともに存在しているといってもいいのではないでしょうか。 横根の藤井神社は地域の人に愛される神社です。8月には夏祭りが行われます。境内中央にはやぐらが組まれ、境内の周りには色々の出店が並びます。 横根に限らず、梶田など大府地域の皆さんとの一体感という意味で、この夏まつりは自治会が神社の境内を使って行うのです。神社側からもスタッフが出ますから、本当にみんなでやっているのです。 藤井神社は横根にあります。この横根という地域にはいくつかの集落が集まっており、その一つである惣作という所にあります。 横根には色々のところがありますが、横根の寺田という所には、横根城の跡があります。藤井神社から数100mの所です。ちょうど市民体育館の南東の丘陵で、現在は宅地や畑となっています。 この横根城は天正11年(1583年)梶川五左衛門によって築かれたと云われていますが、藤井神社はそれより200年以上前から存在していたものと考えられます。 ですから、私の勝手な想像ですが、昔々、横根の城主梶川五左衛門氏も、ここに参拝されたのかもしれません。 横根と言うのですが、少し間違えやすいのが横根と横根山です。 この大府には横根と横根山があるからです。私自身も横根に属するのか横根山に属するのか最初のうちは良くわかりませんでした。 横根には横根区長が居り、横根山には横根山区長がいます。それぞれ独立した自治区です。それらの下に組や班が構成されています。 まだ不思議なことにこの大府には今ご紹介している「横根藤井神社」と、「追分藤井神社」があります。両方とも単に「藤井神社」と呼ばれています。話の前後関係からどちらの藤井神社を指しているのか分かりますからそんなに不便はありません。 さて横根と横根山の話に戻りますが、どうも以前は両方とも横根だったものを大きすぎて管理に困ると言う理由で半分に分けて新しく横根山と言うようになったのではないかと思います。(間違っていたらすみません)。 さて、なぜそんなに横根と横根山にこだわってお話ししたのかと言いますと、この横根藤井神社の氏神様はどの範囲の氏子をお守りくださっているのかと言うことを言いたかったからです。 横根藤井神社の氏神様は、横根も横根山もお守りくださっているのです。 新しい年を迎えるに当たり、神棚の中のお札も新しくします。自分の属する神社のお札をまず入れるのが普通です。 そのお札だけでなく、日本全国の安泰を願われている伊勢神宮のお札も入れるのがこの地方の習わしになっています。 さてそれで、横根山地区に住んでいる人たちはどこの氏神様をお祀りするかといいますと、横根藤井神社なのです。 追分藤井神社ではなく横根藤井神社になります。 このことは、以前は横根山も横根と同じ範囲に入っていて、同じ横根藤井神社をお祀りしていたことを示しているのではないでしょうか。自治区としては横根山と言う新しい名前になったのですが、お祀りしている神社は以前と同じ横根藤井神社のままなのです。 大府にはその他にも色々の神社があります。自治区と氏神様の守護範囲は完全に一致しているものとは思われません。 横根山にお住まいの方でも追分藤井神社に近ければそちらの方をお祀りされているかもしれません。 神様の守護範囲と、行政上の区割りとは必ずしも一致はしていないと言うことです。 実はさらに学区の問題もあります。どこの人はどこの小学校に通うのかを決める地域割りです。これも複雑なところがあって、わざわざ遠くの小学校に通わなくてはならないこともあります。 市役所の地図の線引きで決められるという話を聞いたことがあります。一度決定してしまうと変更はなかなか難しいと言うことらしいです。 神様の場合は、その線引きはありませんから、基本的には自分の信ずる神様ならどこでもよいわけです。 藤井神社についてのまとめ藤井神社の歴史は古く、大府市誌示されているように鎌倉時代には既に存在していたと考えられています。織田信長や豊臣秀吉の領土に属し、繁栄してきました。明治時代には村々の氏神として郷社として位置づけされ、昭和になってからは神社庁から7等級に認められています。 現在でも祭りは盛大に行われます。例大祭には、立派な山車が勢ぞろいし、古式ゆかしい三番叟が奉納されます。 例大祭では巫女神楽が奉納されます。手には鈴を持ち、金色の冠を冠って小学生が舞ってくれますがとても綺麗でかわいいです。 藤井神社の近くには横根城があり、城主梶川五左衛門も参拝されたと考えられます。 ここでご紹介しているのは「横根藤井神社」ですが、大府にはこことは別に「追分藤井神社」があります。追分の方は横根から分社されたものと考えられています。単に「藤井神社」と言った場合には、この神社「横根藤井神社」を意味することが多いです。 初宮参りも行います。元気な赤ちゃんが来てくれます。 そのほか安全祈願や必勝祈願まで色々の行事も行われています。 [但し書き] このホームページは藤井神社の公式ホームページではありません。 Wikipediaなど、色々の資料をもとに、筆者(中田良作)が個人的に編纂したり、個人的な見解を述べたものです。 もしご意見などございましたら下記筆者に御一報ください。参考にさせていただきます。ただし、ほとんどの場合、返信いたしかねますので予めご了承お願いいたします。URLは手入力です。 |