天神社

天神社

概要

菅原道真が亡くなった後、平安京で雷などの天変が相次いだことから、道真は雷の神である「雷神」とか「天神」といわれました。「菅原道真の怨霊が雷神となり、それが天に満ちた」といわれることから、道真は「天満」ともいわれます。

このため、菅原道真を祀る神社は、「天満宮」とか「天神社」といわれます。

明治から昭和にかけての国家神道管理時代は、「宮」号は祭神が基本的には皇族であり、かつ勅許が必要ででした。

このため、例えば太宰府天満宮が太宰府神社と改称させられたように、「天満宮」と称していた神社も「神社」・「天神社」・「天満神社」などと改称させらたいきさつがあります。

ここ藤井神社の天神社でも、過去には天満宮と呼ばれていたのが天神社に改称されたことが伺えます。

道真が優れた学者であったことから、天神あるいは天満は「学問の神様」ともされ、受験生らの人気があります。

藤井神社境内にある天神社の写真

牛と梅印を左右にした天神社正面

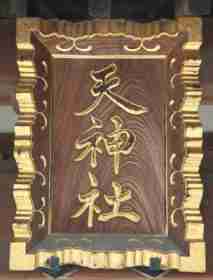

「天神社」と記された社名額

扁額ともいい、寺社名を記して建物の高い位置に掲出される額

庇の付け根部分コーナーの彫刻

天神と天満

天神(てんしん)というのは、宗教学的にとらえた場合、どこどこに天におられる神というのではなく、天そのものを神として人格化されたものです。日本では、天神(てんじん)または地祇(ちぎ)と称され、国神(くにつかみ)に対する天神(あまつかみ)をさしています。

神話では、高天原から国土に降臨した神々をいい、日本の神祇を区別づける重要な標準とされました。

後世になって、菅原道真が死後火雷天神と呼ばれ雷神信仰と結びついたことから、この道真を祀る祭神を天神と称するようになってきました。

つまり、菅原道真は天神になったとされたのです。

「天満」の名は、道真が死後に送られた神号の「天満(そらみつ)大自在天神」から来たといわれ、「道真の怨霊が雷神となり、それが天に満ちた」ことがその由来といわれます。

道真と梅

道真が梅を愛し、庭の梅の木に、 「東風(こち)吹かば 匂ひおこせよ 梅の花 主なしとて 春を忘るな」と和歌を詠み、その梅が大宰府に移動したという飛梅伝説ができたことから、梅を道真る象徴とされたものです。菅原道真を祀る天神社や天満宮では、神紋に梅鉢紋などが多く使用されています。

天神信仰と牛

菅原道真と牛との関係は深く「道真の出生年は丑年である」「大宰府への左遷時、牛が道真を泣いて見送った」「道真は牛に乗り大宰府へ下った」「道真には牛がよくなつき、道真もまた牛を愛育した」「牛が刺客から道真を守った」「道真の墓所(太宰府天満宮)の位置は牛が決めた」など牛にまつわる伝承や縁起が数多く存在します。多くの天神社や天満宮においては、牛は神の使いとされ、臥牛の像が置かれています。

学問の神

菅原道真は承和12年(845年)に生まれていますが、5歳の時に和歌を詠み、11歳の時には漢詩を詠んだといいます。幼い頃から天才ぶりを発揮していました。

道真は常に猛勉を重ね、精進し、最年少で方略試という最高至難の国家試験にも合格しています。

その後も異例の速さで昇進するなど学問に優れていました。

この人が天の神となったのですから、この神にあやかることが広まって、学問の神とされたわけです。

天満宮から天神社への社名変更

ここ横根の藤井神社にある天神社もかつては天満宮と呼ばれていたことがうかがえます。おそらく明治の終わりか昭和の初めころ、天満宮から天神社に改称したものと推定されます。

神社のぼりというのは、神社の入口付近に建てられる大きな幟のことです。

電柱よりも高いほどの大きなのぼりです。

この天神社の神社のぼりも古くなり、傷みが激しくなってきましたので最近作り直すことにしました。

古いのぼりを業者に渡し、これと同じものを作ってほしいと依頼しました。

業者は念のため、今から作るのぼりの図案を持ってきてくれました。これてよろしいですかと。

ところがその図案を見てびっくりです。

「天神社」ではなく「天満宮」となっているのです。

業者に、ここは「天神社」ですよ。天満宮ではこまります、と言いますと、業者は、でも預かった古いのぼりは天満宮と書いてありますよ、といわれます。

私たち神社関係者は祭りのたびにその古いのぼりを上げてきたのですが、だれも気が付きませんでした。

まさか「天満宮」になっているとは。

結論は、「天神社」という文字に変更してもらうことで決着しましたが、なぜこのような社名が違うことになったのでしょうか。

過去の記録を調べてみましたが正確にはわかりませんでした。

推定として次のようなことが考えられます。

明治の終わりから昭和の初めにかけて、「宮」の呼称は皇族のものであり、社名変更するよう命令されたものと思われます。

そこで、当時の人は、天満宮から天神社に社名変更し、社名額も新しく作り直しました。

しかし、神社のぼりはそのままにしておいたのだろうと考えられます。

確かに社名額は建物よりもずいぶん新しい輝きを持っています。

社名変更の検査は社名額をもって行われるでしょうから、神社のぼりはチェックされなかったことと思います。

このため、現在に至るまで神社のぼりは天満宮のままになっていたのではないかと推定されるわけです。

御神体台座裏書の発見

藤井神社境内 天神社

御神体台座の裏書き発見について

平成30年7月15日、天神祭を斎行するに当たり、藤井神社宮司の御子息浅田重幸宮司が、藤井神社の天神社御本殿を清掃されましたところ、御神体は、みひつぎに奉安されており、恐れながらと開扉されました。その結果、御神体は木造で高さ15cm程の神々しい天神様で、台座の下板(厚さ約1cm)の裏に由来が記載されていることが発見されました。

その裏書きについて浅田重幸宮司その他の方に解読をお願いしました。

その結果、要旨は次のように考えられます。

今から三百年以上前、延命寺の運海住職が万民の幸せを願って天神像を造られ、横根郷社藤井神社にお祀りになられものと考えられます。横根村の神主、長右門様がその日時を念のため追記されたようです。

長右門様は延宝2年6月と記されていますので、西暦1674年(今から344年前)のことと考えられます。

どのような経緯で延命寺の住職が藤井神社にこの御神体をお祀りになられたのか分かっていませんが、当時は延命寺が藤井神社の面倒をみる別当寺であったことが関係しているのかもしれません。

なお、延命寺の古い過去帳を見せて頂いたところ、運海住職の名が記されていました。